中国のミャンマー内戦介入/毒喰わば皿まで

- 2024年 11月 18日

- 評論・紹介・意見

- ミャンマー野上俊明

かつて旧日本軍の侵略に対し、反封建的な国内の革命闘争と組み合わせた「人民戦争」戦略をもって闘い抜き、最終的に勝利したのは、毛沢東率いる中国共産党・人民解放軍であった。遊撃戦と機動戦を巧みに使い分け、農村から都市を包囲するという戦略思想は、戦後の植民地解放闘争に大いなるインスピレーションを与えた。その意味で、中国革命が世界の進歩に貢献するところ大であった。

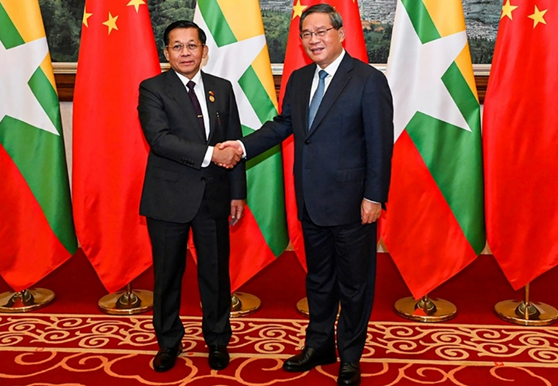

ところがそれから80年、中国はいま世界で最も反動的で残虐とされるミャンマー軍事政権に本格的なテコ入れをすることによって、自ら築いた進歩的な遺産を台無しにしようとしている。攻守ところを変え、北京政府は今、周辺から中核へ、農村から都市へと、ゲリラ戦と機動戦をもって攻め上りつつある反軍抵抗勢力を恫喝し、食料・医薬品・武器・弾薬のサプライチェーンを封鎖して締め上げ、窮地に立つ軍事政権へ物心両面での本格的なバックアップを開始した。8月の王毅外相の首都ネーピドゥ訪問を嚆矢として、ついにこの11月、ミンアウンフライン最高司令官を雲南省昆明に招いて李強首相と会談、国際社会に軍事政権を認知し強力に支援することを明らかにしたのである。

もちろん厳密にみれば、招いた先が北京ではなくて雲南省の省都であり、かつ国際会議に名を借りてのものであり、中国側の会談者も習近平主席ではなく李強首相であった。このことは北京政府の軍事政権への微妙な距離感を表しているが、しかしミンアウンフラインにしてみれば、藁をもつかみたいときに、強力な中国政府のお墨付きを得たことは、この上ない励ましとなったであろう。魯迅風にいえば―魯迅は中国共産党お墨付きの文学者である―、溺れかけた犬を叩くのではなく、あろうことか救いの手を差し伸べてやったのである。これで国連においても、安保理でロシアに加え中国という心強い味方を得たことになる。トランプ次期政権も東南アジアの周辺的小国の命運などに心配りをすることはなかろうし、ASEANもほとんど無力で中国の意向に逆らうことはないであろう。

東南アジアの中緬新反動連合 AFP

中国はこの案件で多少の波風が立つのは覚悟のうえであろう。アウンサンスーチー率いるNLD政権や国際社会への配慮で本格的な介入が遅れたために、「10/27作戦」以降の抵抗勢力の電撃的な前進を許してしまった。介入するなら今をおいてはない、そう北京は判断したのであろう。そして当面の狙いは、中国の後押しで軍事政権が停戦を実現して、来年度中に総選挙が実施できる状況をつくりあげることである。全土でくまなく選挙が実施できなくとも―軍事政権の実効支配地域は、50%を切っている―、また実質は軍の傀儡政権であろうとも、文民政府の格好がつけば、それなりの正当性が得られて、不承不承ながらもASEANはじめ国際社会も状況を受け入れるであろう。

しかしそれにしても北京が、勝算の立たない軍事政権にこのような肩入れをするのはなぜであろうか。

かつて毛沢東は、実利重視で革命原則を軽視するとして鄧小平のプラグマティズム―白猫でも黒猫でも、ネズミを獲るのはいい猫だ―を嫌った。しかし文化大革命という毛沢東の革命的ロマン主義・革命的冒険主義のもたらした荒廃と災厄から中国を救い出し、「改革開放」政策によってほんの短期間のうちに驚くほどの経済発展を成し遂げたのは、ひとえに鄧小平の指導力であった。たしかに文革による共産党支配の権威(正統性・正当性)の失墜を押しとどめたものこそ、鄧小平哲学に由来する経済的繁栄だった。文革の反動もあって、物質的豊かさへ向かっての熱病的エネルギーはすざましかった。「されどわれらが日々」を述懐する中国人はほとんどいなかった。日本での私的な経験だが、80年代後半、文革を経験した多くの中国人が、都内の私の周りにいた。上海から来た或る夫婦は、朝・昼・晩と三つの職場をかけもちして働き、数年で1千万円貯めたと評判になった。しかし市民社会の形成をともなわない経済成長は、全土に拝金主義、利己主義を蔓延させた。文革が儒教倫理の中核である親族関係をズタズタにした背景もあったろう。やがて習近平の時代に入って、人口ボーナスや相対的に高い教育水準、男女の平等などの経済成長のためのポテンシャリティが次第に損耗して、マネーゲーム経済と一体の公共投資中心のビジネス・モデルも行き詰まりをみせてきた。なんといっても経済発展からまだ日が浅く、社会的セーフティネット(年金、医療・福祉など)が十分に張られていない現状では、経済政策の失敗は国民の不安をかき立て、監視社会化を突き抜けて支配の危機に直結する怖れがあった。民主的な柔構造の統治制度と違って、権威主義的体制はハードで、それだけに脆い面があるからだ。

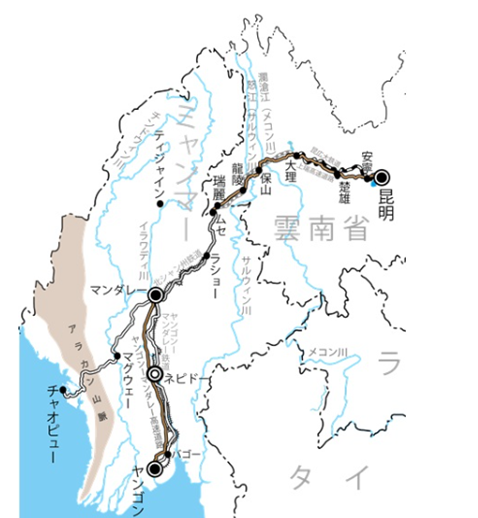

自国民に向けて統治の理念というか、ソフトパワーというか、そうした政治的倫理的価値の提示という点で、もはや共産主義を語りえず、せいぜいナショナリズム(漢民族優越主義)を煽ることしかできない以上、国民の民意を調達するうえで、経済的な成果をあげることは不可欠の条件となる。とりわけ習政権の目玉である「一帯一路」戦略、わけても中緬経済回廊の建設は、中国の周辺(雲南省)開発に直結するだけにその進捗に血眼になるのである。スーチー政権時代の2018年に覚書(MOU)が結ばれたその事業内容は、中国・雲南省の昆明と旧王都マンダレーを経由し、ミャンマー最大の経済都市ヤンゴンとラカイン州のチャオピューを高速道路と鉄道で結ぶものである。

ベンガル湾に面したチャオピューは、ラカイン州沖合のシュエ海洋ガス田から中国に送られる天然ガスパイプラインと、2017年に輸送が始まった中東産などの原油パイプラインの起点でもある。この経路は、海上輸送の難所であるマラッカ海峡を避けられる利点があるのみならず、中国の深奥部である雲南省にベンガル湾につながる海上アクセスを確保することで、「一帯一路」線上のインド洋で中国のプレゼンスを高める効果もある。またこの回廊に沿って種々の経済特区や工業団地を造成することにより、ミャンマーのみならず将来的にはインドも取り込んだ内陸部開発の起爆剤とすることができるであろう。

こうした中国側の事情というか思惑を利用して、ミンアウンフラインは経済回廊の建設への最大限の努力と協力を誓うことにより、中緬国境における内戦に中国が介入し、軍事政権に有利な状況をつくり出してくれることを熱望し画策したのである。

<中緬経済回廊計画図>

石田正美氏作成 2019年/ 瑞麗、龍陵は第2次大戦末期の激戦地で、日本軍守備隊は全滅した。

中緬首脳会談で、李首相は「ミャンマーの主権と領土保全を再確認」するとしたが、これは昨年来北部同胞同盟(ミャンマー民族民主同盟軍、タアン民族解放軍、アラカン軍)によって奪われた領土を軍事政権に取り戻させることを含意している。中緬経済回廊と戦闘地域はシャン州北部で重なっていることから、そこでの内戦を停戦に持ち込んで国軍に管理させ、経済回廊プロジェクトをなんとしてでも進捗させたいのである。中国はその傀儡政権とも言えるワ州連合軍(USWA)を使って、北部同胞同盟を軍事政権との和平交渉に引き込もうとしているが、おそらく軍事政権の呼びかけには北部同盟は応じないであろう。中国は国境貿易を封鎖することによって、北部同盟をいわば兵糧攻めにしようとしているが、応分の代価なしに北部同盟が戦線を縮小するとは思われない。また軍事政権側もしたたかであり、和平努力をしているようにみせかけながら、本音では時間稼ぎをして各戦線を立て直し、次の本格的反撃に備えているのであろう。いずれにせよ、この内戦に決着をつけるのは戦場であることを、当事者たちは肝に銘じていることであろう。

伝統的に戦略的な見通しを立てることに長けていると思われる中国共産党であるが、どうも最近の習近平の政策には近視眼的なところが目立つように思われる。中緬経済回廊事業の起点となるのは、チャオピューであり、チャオピューが属するのはラカイン州である。ところがそのラカイン州はアラカン軍(AA)が、国土の70%余りを支配し、残るのは首都のシットウェとチャオピューを囲むエリアだけになっている。中国政府のからむ事業地域だけに、AAはあえて国軍との戦闘を抑えているが、いつでも制圧は可能であろう。

そうしてみると、経済回廊事業地を国軍が奪回して平定し、事業を促進する状況をつくりだすことはほぼ不可能と思われる。ミンアウンフラインと李強首相は、ミッソンダムの再開についても話し合ったと仄聞する。将来の工業団地開発のための電源開発の必要性は理解できるが、母なるイラワジの源流に手を付けたら軍事政権とともに中国の事業も終わるであろう。しかし不思議でならないのは、ミャンマーの国民の対中感情の在りよう、軍事政権の政権基盤がどの程度のものなのか、察しがついていないようである。雲南省の会談と並行して、2004年のクーデタによって解体・失脚した旧MI(国軍情報部―秘密警察)の幹部を招聘して、国内情勢に関する彼らの見解を聴取したという。20年前のインテリジェンス要員に現在の話を聞くというのもずれている。抗日戦のときの毛沢東であれば、人民の中に入って自分の目と耳で確かめたことしか信ずるなと言ったであろう。現中国政府がいかに官僚主義に毒されているのかがうかがえる話である。

アラカン軍の戦闘員が、2024年1月にラカイン州の軍事政権から押収した武器、弾薬、軍事機器を手にポーズをとっている。写真:AAインフォメーションデスク

<ビルマ族の武装勢力が、都市包囲へ移動>

英紙Guardianなどによると、ビルマ族からなる2個大隊規模(1200人)の武装勢力「ビルマ人民解放軍(BPLA)」が、カレン州やシャン州北部の辺境地域を離れ、ミャンマー中央部へ移動しつつあるという。

BPLAは、詩人から革命家へと転身したマウンサウンカが2021年4月に創設した軍隊であり、少数民族地域で戦闘実績をつむことによって、ある程度の機動戦に対応できるだけの規模と実力を蓄えてきたのであろう。ビルマ族の兵士たちの圧倒的多数はPDF(人民防衛隊)に属し、タアン民族解放軍TNLAやミャンマー民族民主同盟軍MNDAAと共同作戦を経験して力をつけてきた。彼らは旧王都マンダレー包囲の環を次第に締めつつある。またお隣のザガイン管区でも、既報のように、10月、国民統一政府(NUG)国防省の軍管区1が、要衝ピンレブを制圧し、確保している。

部隊移動中のアウンサンカ司令官と兵士たち Guardian

BPLAの報道官は、「BPLAは、アニャールでの軍事作戦において、抵抗勢力間の団結を優先するつもりである」とし、ビルマ族住民が多数を占めるサガイン、マグウェ、マンダレーなどのアニャール(ビルマ中央部)に拠点を築き、国軍を駆逐することをめざすという。シャン州北東部と異なり、マンダレー管区やザガイン州は、カチン州やラカイン州を補給線とすることができる。もし旧王都マンダレーが万一陥落するようなことがあれば、おそらく軍事政権は自壊を始めるであろう。中国の対ミャンマー政策は、反人民的であるとともに、国際正義に反するものとして挫折を余儀なくされるであろう。

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://chikyuza.net/

〔opinion13967:241118〕

「ちきゅう座」に掲載された記事を転載される場合は、「ちきゅう座」からの転載であること、および著者名を必ず明記して下さい。