編集部より本記事は8月21日に掲載しましたが、その後投稿者より差替えの要請がありましたので、本日23日に差替えて掲載いたします。 〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/〔opin

本文を読む勉柏木の執筆一覧

渥美文夫著『大ロシアへの開発独裁に変質』 (武久出版)を読もう

著者: 大谷美芳渥美さんは第二次ブンドの指導者である。副題は「スターリン主義の歴史」。「ソ連論」研究の成果である。616ページの長大作(¥4,000+税)なので、結論である第13章「大ロシアへの開発独裁」(p567~616)を先に読ん

本文を読む『反天ジャーナル』8月更新のご案内

著者: 反天ジャーナル編集委員会 梶野『反天ジャーナル』8月更新のご案内です。 https://www.jca.apc.org/hanten-journal/ *購読は全て無料です。 新しいコンテンツは以下の通りです。 【状況批評】 埼玉植樹祭「でっち

本文を読むプレスリリース: 環境NGOら国際社会を軽視する日本の非鉄大手を批判

著者: アジア太平洋資料センター(PARC)プレスリリース 環境NGOら国際社会を軽視する日本の非鉄大手を批判 報道機関・教育関連団体・市民社会組織の皆様 2025年8月04日

本文を読む掲載記事の削除について

著者: ちきゅう座編集委員会2023年7月1日と同年7月31日に、「交流の広場」欄に掲載しました「こいのち通信(世田谷こどもいのちのネットワーク通信)」2023年6月号、7月号を削除いたします。 この二つの記事は発行元から許可を得た上での転

本文を読むネオコン(Neo Con)新保守主義による 新国際秩序について(下)

著者: 市民グループ・ユーゴネットウクライナのマイダン革命を誘導したネオコン ロシア嫌いのネオコンであるヴィクトリア・ヌーランド国務次官補は2013年に、「米国ウクライナ人協会」において「ウクライナの親NATO派勢力に対して50億ドルを超える支援を行なっ

本文を読む社会のグランドデザインは

著者: 藤澤豊七十二年に東京高専を卒業して名門と言われていた日立精機に就職した。体で受けとめてきた詰め込み教育を吐き出すには機械を作る機械(Mother Machine)=工作機械しかないだろうと思ってのことだった。ところがというか当

本文を読む3度目のILO/ユネスコ勧告 緊急7.22「日の丸・君が代」院内集会

著者: 渡辺厚子日本学術会議の法人化をめぐって

著者: 藤澤豊五月十七日、セミナーで日本学術会議法制化を問題とする話をお聞きした。ニュースで耳にしてはいたし、何が問題なのかもほぼほぼ分かっているつもりでいる。講師の先生方のおっしゃることもよくわかる。保守政治屋と腐れ官僚が学術会議も

本文を読む「リベラシオン社」・岩田吾郎さんが死去 つつしんで哀悼します

著者: 大谷美芳6月30日(月)に、関西の友人から、岩田吾郎さんが死去したと聞いた、本当なのか、という連絡を受け取りました。驚いてあちこち連絡し、大体の事情が分かりました。6月28日(土)に、趣味と思われる山登りに和歌山県に行き、そこ

本文を読む国家・天皇による「慰霊・追悼」を許すな! 8.15反「靖国」行動

著者: 反安保実行委員会 梶野国家・天皇による「慰霊・追悼」を許すな! 8.15反「靖国」行動*************************★8.11集会★「戦後80年」「昭和100年」を問う*************************[問

本文を読む『反天ジャーナル』7月更新のご案内

著者: 反天ジャーナル編集委員会 梶野『反天ジャーナル』7月更新のご案内です。 https://www.jca.apc.org/hanten-journal/ *購読は全て無料です。新しいコンテンツは以下の通りです。 【天皇制問題のいま】 ●敗戦80年・「昭

本文を読む子安宣邦・鎌倉講座:「新鬼神論ー4」開催のお知らせ

著者: 子安宣邦新鬼神論 −4 朱子鬼神論とは何か(2) その思想史的意味をめぐって日本近世思想史との関係付けを求めます。 1. 生と死は二にして一なるもの 2

本文を読む歯のクリーニングで思うこと

著者: 藤澤豊引越のたびにかかりつけになれる医者や歯医者を探すことになる。できれば住まいに近い所と出かけてみるが、とりあえずせよ、ここならというのを見つけるのに苦労することがある。内科は朴訥な先生で細かなことなしで必要とする処方箋を書

本文を読む地図-50州と47都道府県

著者: 藤澤豊アメリカの白地図を出されて、五十州の名前をきちんと書きこめるアメリカ人がどれほどいるのか疑わしいのに、トランプがカナダをアメリカの五十一番目の州にと繰り返している。そういうご本人も五十州を?怪しいものだと思っている。 も

本文を読むネオコン(Neo Con)新保守主義による新国際秩序について (中)

著者: ユーゴネット(編集部注:以下の「ネオコン(Neo Con)・新保守主義と新国際秩序について(中)」は、市民グループ「ユーゴネット」が本年5月に発表したものです) 懲罰として駐ベオグラード中国大使館を空爆 1999年のユーゴ・コソヴ

本文を読む早わかり本とは違うけど

著者: 藤澤豊もう二十年以上前になるが、同僚の一人に京大の元エースピッチャーだった人がいた。卒業して日本を代表する重機械メーカに就職したが、所属していた事業部が丸ごと外資に売られたことから期せずして外資の従業員になってしまった。事業と

本文を読む後出しクライアントに糊代のサプライヤ

著者: 藤澤豊まず下記YouTubeをご覧ください。 「内情…NHKが日本IBMを提訴、システム開発中止で55億円請求も、IBMの反論文が話題」 この類の騒ぎを耳にした巷の人たちがどのように思うのかから始まって、今までシステムを提供し

本文を読むあぶらまみれ違い

著者: 藤澤豊中学のときはビートルズだったのが、高専に入っていくらもしないうちにジャズ喫茶に通うようになった。それは親しくしていた同級生に立川のミントンハウスに連れていかれたのが始まりだった。たまにはひとりでと思っても、行けば同級生や

本文を読むネオコン(Neo Con)・新保守主義と新国際秩序について(上)

著者: ユーゴネット(編集部注:以下の「ネオコン(Neo Con)・新保守主義と新国際秩序について(上)」は、市民グループ「ユーゴネット」が2024年6月に発表したものです) ネオコンの淵源は左派 米国のイデオロギー集団に「ネオコン」と称し

本文を読む『反天ジャーナル』6月更新のご案内

著者: 反天ジャーナル編集委員会『反天ジャーナル』6月更新のご案内です。 https://www.jca.apc.org/hanten-journal/ *購読は全て無料です。 新しいコンテンツは以下の通りです。【状況批評】 ・ご都合主義の女性・女系天

本文を読む6月14日 子安宣邦・鎌倉講座:第3回「鬼神論」 開催のお知らせ

著者: 子安宣邦6月14日の鎌倉講座:第3回「鬼神論」 「生者と死者とのコスモロジー」 ―朱子鬼神論とは何か― 正者と死者とその霊魂世界とをともに語り出していく朱子の鬼神論的言語はどのような言語なのか。その言語の特質と朱子学としての成立

本文を読むTiKTok公聴会にみる失礼極まりない政治屋ども

著者: 藤澤豊英語のままで申し訳ないですが、下記urlからサイトに入って下さい。簡単なやりとりですから、聞き取りに苦労されることもないでしょう。日本語の解説もあるから大まかな流れと雰囲気はご理解頂けると思います。 上記のサイト以外にも

本文を読むスイスの高級腕時計と安物のセイコーの腕時計(改)

著者: 藤澤豊何気なしにYouTubeをみて、十年近く前に親友が言っていたことを思い出した。「スイス高級時計に日本がガチギレした結果」https://www.youtube.com/watch?v=gTEva1oycHo似たような言葉

本文を読む『反天ジャーナル』5月更新のご案内

著者: 反天ジャーナル編集委員会『反天ジャーナル』5月更新のご案内です。 https://www.jca.apc.org/hanten-journal/ *購読は全て無料です。新しいコンテンツは以下の通りです。 【状況批評】・朝鮮学校無償化排除に抗う

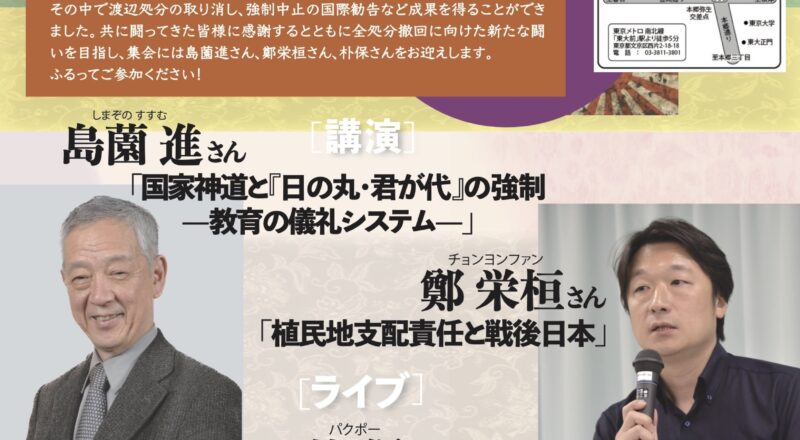

本文を読む5/10「日の丸君が代」集会

著者: 声を上げる市民の会場所:西片町教会 (西片町2−18−18,南北線東大前下車。東大方向へ歩いて右折5分程度)時間:13時30分〜16時30分講演:島薗進さん、 鄭栄桓さんライブ:朴保さん資料代:500円主催:声を上げる市民の会連絡先:

本文を読む子安宣邦市民講座・「鬼神(祖霊)論」2 開催のお知らせ

著者: 子安宣邦4月から開講した「鬼神(祖霊)論」講座の第二回目を下記の通りに行います。 「鬼神」とは「霊魂」宗教史的には「祖霊」を意味する儒家の宇宙論的な概念です。孔子もまた『論語』で「鬼神」といいます。この「鬼神」に遡りながらわれわ

本文を読む日本学術会議法案の廃案を求める緊急声明

著者: 経済理論学会幹事会沖縄・安保・天皇制を問う4.28-29連続行動

著者: 沖縄・安保・天皇制を問う4.28-29連続行動実行委員会**********************4.28「沖縄デー」集会「昭和100年」:継続する天皇制国家の戦争・植民地責任の未清算**********************[問題提起]山田 朗さん(明治大学教員・日本近

本文を読む『反天ジャーナル』4月更新のご案内

著者: 反天ジャーナル編集委員会『反天ジャーナル』4月更新のご案内です。 https://www.jca.apc.org/hanten-journal/ *購読は全て無料です。どうぞお立ち寄りください。 新しいコンテンツは以下の通りです。 【状況批評

本文を読む