1. 絶対的剰余価値と相対的剰余価値 「売り」の困難をめぐる問題のつづきである。順番が前後になってしまい、不手際なことこのうえないが、「絶対的剰余価値」と「相対的剰余価値」について、ここでかんたんにみておこう。これも「

本文を読むスタディルームの執筆一覧

資本論を「非経済学的に読む」とは何か――アルチュセールにおける〈種差〉と徴候的読解

著者: ブルマン!だよね近年、「ちきゅう座」において山本耕一氏が連載している「資本論を非経済学的に読む」という試みは、一見すると奇異にも映る。というのも、『資本論』そのものが政治経済学批判であり、マルクス自身が経済学というディスクールの内部に身

本文を読む資本論を非経済学的に読む 14

著者: 山本耕一1. 商品に再現された価値とあらたに生みだされた価値 ここで、もう一度、「売り」の困難にたちかえることにしよう。これは、構造的な問題であり、資本制について考えるための絶好のとっかかりになる。現代の資本制もまた、この困難に

本文を読むソロー残差から現代の技術進化論へ=ソローの貢献

著者: ブルマン!だよね以下でソローの貢献をソロー残差から現代的技術進化論への展開の中で概観してみる。それは仮説に基づく理論モデルが有益なアプローチを生み出したという好個の例なのである。 1. ソロー残差とは何か? 1957年:So

本文を読む岩田ソロー解釈への批判的検討:経験的検証を忘れるなかれ

著者: ブルマン!だよね仮定の経験的検証を欠いた「海の女神モデル」論法と、要素Xによる代替モデルの可能性 岩田氏は、成長理論において「カルドア的事実を説明できる理論モデルはソローモデルだけである」と主張する。しかしこの議論には、少なくとも三つの

本文を読むハロッド中立型技術概念への宇沢弘文教授の貢献――マクロ経済学もマルクス経済学も人間社会の自己認識の営みであることを忘るるなかれ――

著者: 岩田昌征11月27日と28日に「ブルマン!だよね」氏より興味深い意見をいただいた。 かつては、丸山仮説・岩田解釈だった。今や「ソロー=岩田型の労働価値説」に昇格した。丸山教授は、日本の数理経済学の大御所。M.ソロー教授は、ノー

本文を読むソロー=岩田労働価値説妥当性の論理的解明

著者: ブルマン!だよね以下で問題のソロー=岩田型の労働価値説の成立可能性を論理的に解明する。 ソロー=岩田型労働価値説に有利なように問題を以下のように単純化する。 カルドア的事実が資本主義の初期から資本主義の終焉まで継続しているものとし、かつ

本文を読むソローモデルの学説的位置づけとその含意――価値論的側面をめぐる岩田氏の視点を踏まえて

著者: ブルマン!だよねソローモデルをどう理解すべきかという点について、岩田氏は興味深い問題提起をしている。それは、ソロー自身は価値論を構築することを目的としてモデルを作ったわけではないものの、結果としてモデル内部でのハロッド中立性の扱いが「労

本文を読むハロッド中立技術進歩と「偏向技術モデル」に関する私見

著者: 岩田昌征H.ベルクソン『創造的進化』からの引用文は興味深い。私=岩田の具体的仕事は、比較社会主義論であれ、ユーゴスラヴィア労働者自主管理論であれ、三視座・14次元トリアーデ体系論であれ、旧ユーゴスラヴィア多民族戦争論であれ、ハ

本文を読むハロッド中立技術進歩と偏向技術モデルをめぐる比較的考察

著者: ブルマン!だよね――ソロー証明の射程と「整いすぎた抽象」論争をめぐって―― ・・・単に論理学的な形式のもとでは、われわれの思考は、生の真の本性、進化の運動の深い意味づけを表象できないということも帰結するはずである。・・・・・ ・・・部分

本文を読む原発の新たな資金調達方式の検討*-RABモデルの内実と問題点-

著者: 田中史郎〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/〔study1370:251116〕

本文を読む資本論を非経済学的に読む 13

著者: 山本耕一前回は、社会的分業のうちでいとなまれながら、社会的労働の規定をみたしえない労働をとりあげた。かんたんにふりかえっておこう。 資本は、さまざまな手段によって、たえず人間のうちにあらたな欲求を喚起する。この欲求を充足するため

本文を読むソロー残差、全要素生産性、ハロッド中立型技術進歩の三位一体

著者: 岩田昌征京都の同志社大学で11月8日(土)と9日(日)に開催されたロシア・東欧学会大会で「ウクライナ侵攻後にロシアから移動したタタール人は何をもたらしたか―アルマトゥのタタール人社会に見る危機、移動、記憶」研究等々の生々しい現

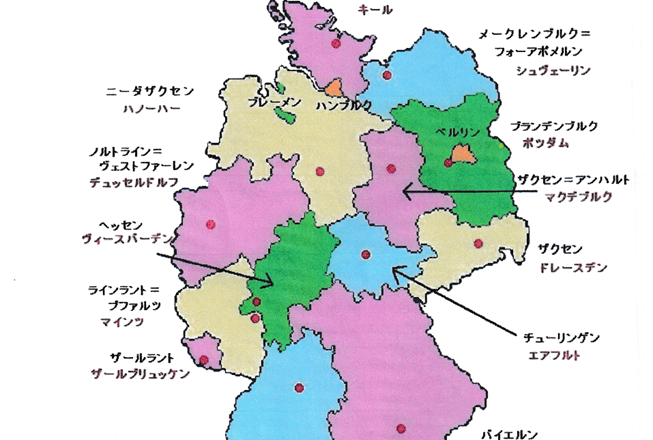

本文を読むベルリンの政党政治

著者: 山田 徹かつては東西冷戦の象徴的な存在だったベルリン市は、冷戦後にはどのような市政を展開しているのだろうか。そこでは以前のような劇的な展開はもはや見られないが、以下の小文では、同市の市政の「普通の」あり方を、最近の政党政治をめ

本文を読む補論:労働深化・資本技術進歩・AI資本の自律性と TFP の再解釈

著者: ブルマン!だよね先の論稿では、ハロッド中立型技術進歩の議論を通じて、長期成長における労働の役割や、労働価値論の経験的妥当性を確認する観点が中心であった。ここではそれを補う形で、**労働深化と資本技術進歩の区別**、さらに**ICT・AI

本文を読むハロッド中立という“整いすぎた抽象”は、現代の成長過程をどこまで照らし得るか

著者: ブルマン!だよね──丸山・岩田氏解釈の射程と限界、そしてソロー成長会計の視座 長期経済成長を説明するために、マクロ経済学はしばしば“均整のとれた抽象”を採用してきた。ハロッド中立的技術進歩もその典型で、技術進歩は労働効率の向上として表現

本文を読む福島原発、現況と「廃炉」をめぐって

著者: 田中史郎〈記事出典コード〉サイトちきゅう座http://www.chikyuza.ne〔study1364:251105〕

本文を読む「ハロッド中立型技術進歩」補論

著者: 岩田昌征10月25日の拙論「ハロッド中立型技術進歩」に関して、10月29日に「ブルマン!だよね」氏からコメントをいただいた。 氏の論述の要点は、第1に「揺らぎつつあるカルドア的事実」、第2に「ひとまずカルドア的事実を説明するた

本文を読む技術進歩の限定的視座~ハロッド中立仮定と岩田・丸山解釈

著者: ブルマン!だよねカルドアが示した「経済成長の定型的事実(カルドア的事実)」労働分配率の安定、一人当たり生産と資本の均衡成長、資本収益率のほぼ一定性を説明するため、丸山徹氏はハロッド中立的技術進歩を提示した。技術進歩は労働効率だけを高め、

本文を読むゼロ経済成長でも自然の搾取は消滅しない

著者: ブルマン!だよね斎藤幸平君は制御不可能な資本の蓄積=経済成長によって地球規模での環境破壊は進みもはや不可逆な領域に入りつつあるとして、資本主義の廃絶を声高にとなえるのだが、ではゼロ経済成長になったら、地球規模の環境破壊=自然の搾取はなく

本文を読むハロッド中立型技術進歩――マクロ経済学からマルクス経済学への贈り物――

著者: 岩田昌征丸山徹慶応大学名誉教授の教科書『新講経済原論』(岩波書店、1997年、2006年)は、「初学の読者を主たる対象とする書物」(初版への序)である。その初版の第15章と第二版の第16章は「経済成長」である。 著者は、国民所

本文を読む資本論を非経済学的に読む 12

著者: 山本耕一1. 未来社会の「必然の国」 議論がすこし『資本論』の叙述からはなれてしまっていることは自覚している。しかし、釈迦の掌中に舞う孫悟空とおなじで、マルクスが構築した問題圏から一歩もでていないはずとも思っている。 孫悟空と

本文を読む資本論を非経済学的に読む 11

著者: 山本耕一1. 資本による欲求の操作 資本制では、それぞれの使用価値にかんして、欲求にもとづいて需要と供給を均衡させることができない(したがって、「総労働時間」の深刻な損失がさけられない)。その理由については、前回まででひととおり

本文を読む現代の理論の私(住沢博紀)の関係する対談の紹介

著者: 住沢博紀●「現代の理論」42号 2025年8月発信 限界に直面する先進工業諸国G7の20世紀自由民主主義世界 ドイツと日本の2025年の政治状況を通して 語る人 上智大学教授 、フリードリッヒ・エーベルト財団東京事務所代表 サー

本文を読む小伝 宇野弘蔵 (8)

著者: 大田一廣第四章 『経済政策論』の基本構制と段階論の特質 (1)『経済政策論 上巻』(1936[昭和11]年)の方法視角について 近代資本主義の世界史的な展開とその歴史的性格をいかに捉えるかにあたって宇野弘蔵 は、

本文を読む資本論を非経済学的に読む 10

著者: 山本耕一1. 需要と供給の均衡をめぐって 最初にふりかえりをしておきたい。 「社会の総労働時間」という概念は、マルクスによれば、つぎのことを理解するうえでかかせない。それは、欲求にもとづく使用価値にかんして、需要と供給の均衡は

本文を読む資本論を非経済学的に読む 9

著者: 山本耕一前回からもちこした課題は、「生産物が、それぞれの価値で(もっと発展がすすめばその生産価格で)売られる」ための条件を解明し、さらに、それをとおして、「社会の総労働時間」の意義を確定することであった。あわせて、考察を中断して

本文を読む高橋順一著『転回点としての<現代>を問う』シリーズ全5巻発刊にあたって

著者: 高橋順一このたび社会評論社から、私の著書『転回点としての<現代>を問う』が全五巻で出版されることになりました。これは、現在75歳を迎えようとする私にとって文字通りライフワークとなる著作です。 この本の出発点となっているのは、

本文を読む資本論を非経済学的に読む 8

著者: 山本耕一1. 「社会の総労働時間」 前回では、「売り」の困難が、資源・エネルギーの濫費、労働の社会的意義の喪失となって帰結することにふれた。後者について、もうすこしみておこう。 マルクスは、リンネルの生産条件が激変した場合、そ

本文を読む資本論を非経済学的に読む 7

著者: 山本耕一構造的欠陥としての「売り」の困難 商品の貨幣にたいする「まことの愛」がなめらかにすすまないのはなぜか? ちょっと考えてみても、いろいろな解答がでてくる。まっさきに思いつくのは、恐慌だろう。しかし、これ以外にも、「売り」の

本文を読む