ゼミの第一回目の時です。橋川さんは「この際に、本の読み方について述べておきましょう」と仰いました。その時に私は加藤周一の『読書術』という本を読んでいたので、<精読が大事である。しかし乱読も必要である。速読術というのもあっ

本文を読むスタディルームの執筆一覧

小伝 宇野弘蔵(7)-Ⅱ

著者: 大田一廣第三章 日本資本主義の〈特殊性〉と経済学体系の模索 (3)資本主義の「特殊形態」と段階/原理視角の生成 [Ⅱ]日本資本主義の性格規定――「後発」と「散種」―― 日本資本主義の性格規定をめぐる「講座派」と「労農派」の論争

本文を読む資本論を非経済学的に読む 5

著者: 山本耕一社会的労働過程 前回の議論で積み残したことがらをかたづけておこう。 最初に確認しなければならないのは、社会的労働過程における「資本の指揮」の二面性についてである。資本制に固有の「搾取」にかかわる側面と未来社会にひきつがれ

本文を読むヘーゲル「法(権利)の哲学」研究会から(1)

著者: 野上俊明今月で24回目を迎える「ヘーゲル研究会」は、毎月一回、月の最終土曜日の午後行われてきた。「法(権利)の哲学」研究の泰斗である滝口清栄先生にチューターをお願いして、輪読会形式で行なわれている。ドイツ古典哲学のなかでも難解

本文を読む水俣病が映す近現代史(36)消された水俣病

著者: 葛西伸夫チッソの逃亡と政府の対応 1973(昭和48)年5月、夜逃げをしたチッソ本社は都内にアジトを分散させ、驚くべきことに一月以上にわたって雲隠れを続けた。川本らと告発する会はも抜けの殻となった丸の内東京ビルの4階オフィスを占

本文を読む資本論を非経済学的に読む 4

著者: 山本耕一生産過程における資本家の関心 「不変資本」と「可変資本」についてのマルクスの議論をおいかけるのに、だいぶてまどってしまった。ここであらためて、前回かかげた課題を確認しておこう。 資本家は、なぜ「固定資本」と「流動資本」の

本文を読む水俣病が映す近現代史(35)判決、補償交渉へ

著者: 葛西伸夫「昭和元禄」 1964(昭和39)年の東京オリンピックは、日本が戦後19年で荒廃から立ち直り、平和で経済的に自信のある国として国際社会に復帰するイベントと位置づけられた。オリンピック後には「いざなぎ景気」が始まり、196

本文を読む水俣病が映す近現代史(34)1968年 若者たちの蜂起

著者: 葛西伸夫1968(昭和43)年に熊本水俣病と新潟水俣病が公害認定された頃から、水俣病を取り巻く状況は一気に多層・多声的となる。 新潟が水俣病事件に突破口を開いた背景には、日本列島各地に溢れかえっていた公害問題があった。そしてそれ

本文を読む水俣病が映す近現代史(33)訴訟へ、行政不服へ

著者: 葛西伸夫市民と労働者による患者支援運動の始まり 1968(昭和43)年1月、新潟水俣病の患者(被災者の会)や支援組織(民水対)が水俣を訪問することを契機に、水俣では市民による初めての患者支援組織である「水俣病市民(対策)会議」が

本文を読む水俣病が映す近現代史(32)防衛線となった新潟

著者: 葛西伸夫新潟水俣病は、熊本水俣病の原因究明やうやむやにされたままの状況で発生した。熊本の経験は、新潟において迅速な初期対応に役立ったが、同時に化学工業界や行政は、事件を粉飾処理する術も熊本から学んでいた。 新潟の被害者たちは、行

本文を読む水俣病が映す近現代史(31)昭和電工の軌跡

著者: 葛西伸夫新潟阿賀野川流域で新潟水俣病を発生させた昭和電工(現・レゾナック)。その企業としての成り立ちと、事件発生に至る歴史的背景を探る。 創業者 森矗昶:房総の漁村から財界へ 森矗昶(もり・のぶてる)は、1884(明治17)年1

本文を読む資本論を非経済学的に読む 3

著者: 山本耕一1. 「流動資本」と「固定資本」 くどいといわれそうだが、じつは、『資本論』第2巻第2編に「種子」がでてくる。そこでは、「種子が直接に年間生産物からを補填」される事例が、営農者が「全生産物を売って、その価値の一部分で他人

本文を読む水俣病が映す近現代史(30)第二水俣病の発生

著者: 葛西伸夫1965(昭和40)年、熊本県水俣湾で発生した水俣病と同様の症状を訴える患者が、新潟県阿賀野川沿岸地域で多発した。いわゆる新潟水俣病(第二水俣病)である。 熊本水俣病では、前代未聞の病気だったとはいえ、行政の初動が遅く、

本文を読む水俣病が映す近現代史(29)水俣病事件としての労働争議

著者: 葛西伸夫明治~戦前までの労働組合運動 明治以降、日本は近代化を推し進める中で、多くの賃金労働者が生まれたが、労使関係は主従関係のような非人間的なものだった。 1885(明治18)年、山梨県甲府の製糸工場でのストライキが日本で最初

本文を読む『検証 日本の社会主義思想・運動1』

著者: 大藪龍介自著紹介 『検証 日本の社会主義思想・運動 1』 大藪龍介☆ 研究の問題関心、課題、対象 日本における社会主義思想・運動は、生成以来100年有余の歴史を刻みま

本文を読む資本論を非経済学的に読む 2

著者: 山本耕一ふたたび「社会的労働」と「孤立的労働」について 資本制のもとでも、すべての労働が「社会的労働」というかたちをとるわけではない。まず、第1巻第3篇第5章の「労働過程論」における有名な労働の定義をなぞっておこう。 「労働は、

本文を読む小伝 宇野弘蔵(7)-I

著者: 大田一廣第三章 日本資本主義の〈特殊性〉と経済学体系の模索 (3)資本主義の「特殊形態」と段階/原理視角の生成 [Ⅰ]1935(昭和10)年前後 1935(昭和10)年前後のわが国は明治国家の建設以降、昭和前期(ほぼ1925

本文を読む水俣病が映す近現代史(28)1960年~事件の封印と忘却

著者: 葛西伸夫水俣病事件は1959(昭和34)年という激動の年の年末に、ウソ浄化装置の「完成」を華々しく飾り立てることによって漁協と患者へ涙金で「和解」を強い、唐突な幕引きが図られた。 時系列で見ていく前に、この時代を概括しておこうと

本文を読む水俣病が映す近現代史(27)激動の1959年

著者: 葛西伸夫1959(昭和34)年。この年、水俣病事件は最激動の年となる。 前年から「なべ底不況」から脱し「岩戸景気」が始まっていた。 6月、高度経済成長の仕掛け人のひとりである池田勇人が通産大臣に就任する。 前年秋に皇太子の結婚が

本文を読む資本論を非経済学的に読む 1

著者: 山本耕一1. はじめに 『資本論』を非経済学的に読むという作業をこころみてみたい。『資本論』は、読んでいておもしろい本である。しかし、その内容は、けっしてやさしくはない。そこで、理解がゆきとどく範囲をすこしでもひろげようと解

本文を読む水俣病が映す近現代史(26)水俣病事件の発生②

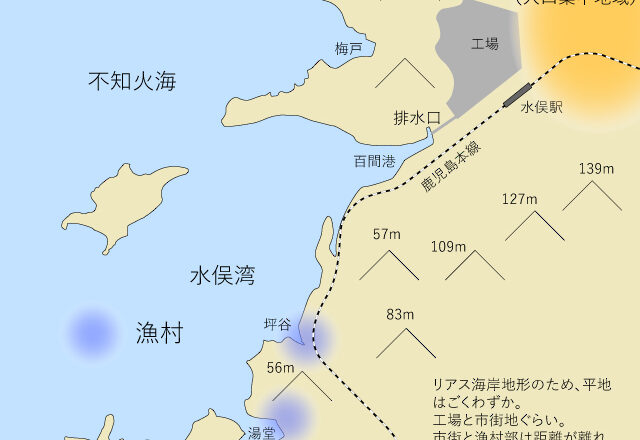

著者: 葛西伸夫水俣病事件をある程度俯瞰できる現在の我々から見ると、当時「現在進行中」の公害の認識というのは、信じられないほどに悠長で緩慢であるように見える。 昭和28年ころから、町の隅の海岸部で多発していた「奇病」は、3年経ってようや

本文を読む不可視の物神性~廣松渉没後30年に寄せて

著者: ブルマン!だよね資本論の例の商品の物神性について記述した一節(商品の物神的性格とその秘密)は価値形態論で貨幣の必然性を説いた節に後続しており、そこで商品の分析は神学的こごとや形而上学的小理屈にあふれている、商品は自分の頭で逆立ちしその頭

本文を読む水俣病が映す近現代史(25)水俣病事件の発生①

著者: 葛西伸夫このシリーズは水俣病事件を通して見えてくる近現代史を記述する試みで、これまで水俣病をマクロの視点で見てきたが、水俣病の発生についてはいわば「焦点」にあたる部分で、ここだけはミクロアプローチとなる。発生から激動期までを時系

本文を読む水俣病が映す近現代史(24)岐路と隘路

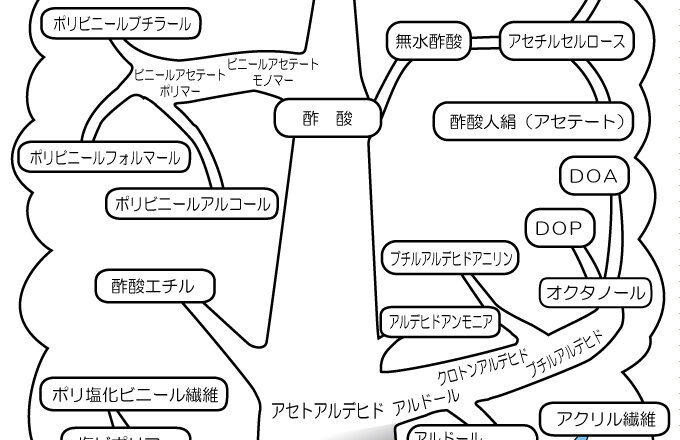

著者: 葛西伸夫【アクリル繊維を手放す】 前回述べたように、好景気の波に乗ったアセテート、塩化ビニル、可塑剤は、すべてアセチレン誘導体であるアセトアルデヒドから製造される。 これらの裏で、アセトアルデヒドを経ずにアセチレンからアクリル繊

本文を読む水俣病が映す近現代史(23)金の果実を結んだアセチレンの木

著者: 葛西伸夫これまで敗戦後の日窒の、企業再建について述べたが、ここでは経営陣の再編成が戦後の事業に与えた影響について最初に触れたい。 敗戦後、日窒の経営陣は植民地から無事に帰還したものの、GHQ(連合国軍総司令部)の指示によって「公

本文を読む水俣病が映す近現代史(22)経済成長という選択

著者: 葛西伸夫【自然災害】 敗戦前後の記憶の底に埋もれているものに、自然災害がある。とくに台風による被害は深刻だった。(以下、カッコ内は確認された死者数)1945年枕崎台風(3756人)・阿久根台風(377)、1947年カスリーン台風

本文を読む水俣病が映す近現代史(21)再建日窒の岐路

著者: 葛西伸夫前回、敗戦からの約5年間を日窒の再建を軸に辿ったが、本稿を含めあと2回、同じ期間をなぞることになる。 【プラスチックの源流】 日窒は戦後、硫安からプラスチック類へと主力製品を転換し、高度経済成長期に2度目の黄金時代を迎え

本文を読む水俣病が映す近現代史(20)占領下で模索された再建

著者: 葛西伸夫1945(昭和20)年9月2日東京湾に停泊した戦艦ミズーリの甲板にて、日本は降伏文書に署名し、無条件降伏が確定した。同日、GHQ(連合軍総司令部)が開設され、軍の解体と軍需生産の全面停止が命じられた。 日本の戦後処理は、

本文を読む知っていますか? 気候変動対策のために原発が進められてしまう危険

著者: 編集・発行:気候変動と原発を考える会(1)COP28で起きたこと 最近、夏に暑い日が続いたり、台風の被害が出たりすると「気候変動の影響だ」と言われることがあります。そのようなことが言われるようになったのは、CO2の人為排出が原因で気候変動が起きているという

本文を読む小伝 宇野弘蔵(6)

著者: 大田一廣第三章 日本資本主義の〈構造〉と経済学体系の模索 (2)ヒルファディング批判と「形態規定」の論理 宇野弘蔵の学術的な“処女論文”はR.ヒルファディングの『金融資本論』(1910年)、とりわけその「金融資本」概念の前

本文を読む